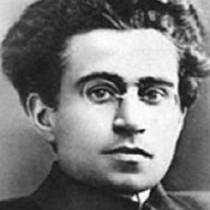

Gramsci ridotto a una banale storia di spie

Pubblicato il 25 feb 2013

di Gianni Fresu

Recensione del libro di Franco Lo Piparo, L’enigma del quaderno, Donzelli, 2013. «La Nuova Sardegna», Cultura e Società, domenica 24-2-2013.

È oramai appurato, in Italia esiste una categoria di studiosi specializzati in indagini sulla presunta conversione politica, quando non anche religiosa, di Antonio Gramsci ai paradigmi del liberalismo. È il caso dell’ultima fatica di Franco Lo Piparo, incentrata sulla misteriosa sparizione di un quaderno del carcere. Lo Piparo emette un trittico di sentenze inappellabili su ragioni e responsabili della scomparsa: manca un quaderno; l’ha fatto sparire Togliatti; in esso Gramsci ripudia il comunismo e il suo partito. Non si tratta di un saggio storico, ma di una vera e propria spy story per la cui redazione l’autore afferma di essere ricorso a una «immaginazione sorretta da argomentazioni a loro volta ancorate a fatti reali». Ho letto tutte le 140 pagine, più appendice, ma francamente di fatti reali non ne ho trovati, in compenso ho riscontrato molta fantasia, associata a un ferreo pregiudizio di condanna che a mio modesto parere ha anticipato e guidato, non seguito, l’indagine. Tutte le contraddizioni sul numero dei Quaderni, relative a documenti e testimonianze discordanti, assai plausibili tenuto conto della clandestinità sotto il fascismo e poi dalla disorganizzazione seguita alla guerra, sono qui utilizzate come prova di un reato per il quale esistono però solo indizi. L’intero lavoro si basa sull’interpretazione “creativa” di lettere e documenti: in alcuni casi si cerca un significato recondito ed equivoco ad affermazioni fin troppo evidenti, in altri, magari rispetto a lettere scritte con linguaggio cifrato, per ovvie ragioni di sicurezza, si da un’interpretazione certa e univoca. Paradossalmente anche l’assenza dei documenti necessari a fondare le tesi dell’autore sono utilizzate come prova della sua sentenza. La struttura logica del ragionamento è la stessa: se questi documenti non si trovano sono stati distrutti, dunque c’era qualcosa da nascondere, il responsabile è Palmiro. A dominare tutte le valutazioni sulle “stranezze” ci sarebbe la malafede del gruppo dirigente comunista e soprattutto di Togliatti, regista di tutti i depistaggi orditi con la complicità di moglie, cognata e amico strettissimo (Piero Sraffa) del povero Gramsci, tutti agenti del Kgb assoldati da Stalin per sorvegliarlo. Le contraddizioni però non mancano. Secondo l’autore, Sraffa e Tania avrebbero giocato una «partita a scacchi»: il primo «per venire in possesso dei quaderni prima che altri potessero leggerli e sfruttarne l’eventuale carica politica¬; la seconda invece per «onorare l’impegno preso col cognato di fare pervenire i quaderni alla moglie per evitare qualsiasi perdita o intromissione di chicchessia¬. Anche quest’affermazione di Lo Piparo ê assai strana. Se Tania era, come lui afferma, un agente segreto sovietico messo da Stalin alle calcagna di Gramsci per controllarlo, perché sarebbe stata interessata a «onorare l’impegno con il cognato» e non quello con i suoi superiori gerarchici di cui Sraffa sarebbe stato emissario? Eppure, in altre parti del libro, Lo Piparo non ha nessun dubbio su questo ruolo e arriva a scrivere: «Tania lavora nei servizi sovietici e non può non essere stata addestrata al lavoro di intelligence». Anche ammettendo l’assenza di un quaderno, per quale ragione Gramsci avrebbe dovuto concentrare in esso tutte le sue critiche al comunismo – ipotesi contraddittoria rispetto alla struttura dell’opera e al metodo di lavoro da lui usato – mentre nel resto dei Quaderni nulla di tutto questo è rintracciabile, anzi vale l’esatto contrario? Secondo l’autore il quaderno mancante all’appello fu scritto nella clinica dopo la scarcerazione, ne è tanto convinto da affermare: «Sraffa, Gramsci vivo, sarà stato a conoscenza [del Quaderno] perché dei suoi contenuti i due amici avranno discusso nei colloqui dell’ultimo anno. Anche in questo caso non si comprende in base a quali documenti l’autore possa essere giunto a una tanto perentoria conclusione. Ecco un’altra affermazione contraddittoria di Lo Piparo: «È credibile un Gramsci che, fuori dal carcere e senza esplicite costrizioni censorie, non abbia sentito il bisogno di mettere per iscritto le sue riflessioni e deduzioni teoriche su quanto l’amico Piero gli andava raccontando degli sviluppi del comunismo?» Verrebbe da pensare che in carcere Gramsci non potesse scrivere criticamente del comunismo a causa della polizia fascista, mentre in clinica avrebbe avuto maggiore libertà. Forse Mussolini era sullo stesso fronte della barricata con Togliatti e Stalin per impedire a Gramsci di parlar male del comunismo? A suo dire, Togliatti, grazie alla «catena comunicativa» di Tania e Sraffa, sapeva della disistima nei suoi confronti di Gramsci, perché lo avrebbe ritenuto responsabile della famosa lettera di Grieco e delle «intempestive» campagne internazionali di stampa in suo sostegno. Anche in questo caso l’autore si guarda bene dal provare le sue affermazioni, limitandosi a dire «Togliatti era stato escluso dalla cura dei Quaderni». In realtà Gramsci, in carcere, aveva interrotto qualsiasi comunicazione diretta con i quadri del partito e del Comintern per non apparire più un dirigente comunista in attività e con alte responsabilità, per questo ritenne inopportuna la lettera di Grieco. L’accusa principale sarebbe riconducibile a un dissidio insanabile tra Gramsci e Togliatti rispetto alla linea assunta dal Comintern con il socialfascismo e all’«appiattimento¬ del partito italiano. In realtà l’autore dimostra di aver visionato le etichette dei Quaderni e studiato le incongruenze sulla loro numerazione, ma si è guardato bene dallo studiare dinamiche e storia del comunismo italiano e Internazionale. Se lo avesse fatto, avrebbe scoperto ad esempio che l’appiattimento in realtà non era tale, e anche quando, dopo interventi pesantissimi da Mosca, si determinò il suo allineamento, ciò fu dovuto all’impossibilità di rompere i rapporti in una fase drammatica, con tutto il suo gruppo dirigente (compreso il capo) in carcere, il trionfo interno e internazionale della dittatura fascista, l’esilio dei superstiti. Quando, al VI Congresso del Comintern del 1928, fu adottata la linea del «socialfascismo» (criticata da Gramsci) e Bucharin venne liquidato per la sua opposizione, proprio Togliatti fu l’unico membro dell’Esecutivo a intervenire, nel gelo e nel silenzio più assoluto, gli tolsero addirittura la parola, in sostegno alla sua relazione. Nell’altrettanto famoso VII Congresso del luglio 1935, che portò alla condanna del socialfascismo e spianò la strada alla politica dei «Fronti popolari» (ossia la linea di Gramsci) proprio Togliatti, insieme a Dimitrov, fu il protagonista della svolta, anticipando una posizione poi perseguita con continuità fino al ritorno a Salerno nel ‘44. Tutte cose di cui uno studioso dovrebbe tener conto, nemmeno sfiorate da Lo Piparo, affaccendato com’ê a cercare vanamente il corpo del reato. Sicuramente, questa la mia conclusione, egli trova tanto fumo ma nessuna pistola.

Sostieni il Partito con una

Appuntamenti